Tag: 2016

Свойства и смыслы натуральных и цифровых поверхностей

Здесь должно быть некоторое вступление и сейчас я расскажу то, о чем я буду думать, пока по материалам. С одной стороны я думаю о материалах постоянно, потому что если ты занимаешься чем-то, что имеет проявление в реальном мире, то невозможно избежать материала. Это связано даже с такими, возможно, несовременными технологиями как рисование кисточкой или ручкой. Потому что если ты неправильно подберешь бумагу для этой кисточки или ручки, у тебя все сломается. Если ты подберешь неправильный краситель, пигмент, то он отвалится или он треснет. Ты должен это все знать, это тоже материалы. Но ты это знаешь через какую-то школу, бесконечный повтор, самостоятельный эксперимент и ты знаешь это как бытовое знание, примерно то, что лучше, чтобы ложки были не алюминиевые, а из какого-нибудь материала посимпатичнее.

Но я подумал — что же вообще такое материал, потому что мы сейчас находимся в абсолютно таком понятном моменте, переломном в каком-то смысле, что очки, виртуальность, технология, стекло, экран — это то, что нас постоянно окружает. Мы же живем в будущем, но оно особенно сильно не то, чтобы меняло нас изнутри.

Я подумал: для того, чтобы посмотреть вперед, нужно немножко посмотреть назад и понял, что в каком-то смысле одна из первых виртуальных сред, о которой говорится в нашей части мира, — это Эдемский сад, потому что в нем существовало всё, мы знаем, что он был преисполнен всего сразу, он был бесконечен. Даже одна из этих иллюстраций, которую я нашел на каком-то прекрасном портале тематическом, в сети, она передает эту романтику всенаполненности. И единственное, что мы понимаем про это, что мы вынуждены говорить о такой сложной системе, которая состоит из всего сразу, по сути невиданную нами, через какие-то проявления таких образов, которые нам понятны и доступны в повседневности. Мы должны сказать, что если это великое животное, то это должен быть слон. Если это что-то красивое, это должны быть радуга. Причем, обратите внимание, я не говорю, что сам автор, который это сделал, он подумал об этом. Если посмотрите, радуга здесь сделана из трех цветов, из ржаных (неразборчиво 03:16), что еще больше указывает на цветовое происхождение такого рода пространства. Но не было тогда бы никакого тела в этот момент, тело появилось чуть позже, как мы видим на гравюре, что тело появилось в тот момент, когда мы следуем вот этому тексту, мы как Адам и Ева узнали о себе, как о некотором мешке мяса, о плоти. Потому что до этого знания мы не могли вообще помыслить себя как некоторая часть, отделенная от пространства. Я не случайно говорю об этом, просто по той причине, что материал, он не может существовать отдельно от человека. По той причине, что всё то, как мы ощущаем материалы, всё то, как мы их используем. мы их используем исключительно с той точки зрения нас как организмов. Появившись через этот образ наготы, по сути в уязвимости, мы стали воспринимать себя отдельными органами, отдельной частью животной среды. Наша нагота, и почему она должна была быть спрятана, объявила сразу следующую вещь — мы все конечны. А раз мы наги, мы уязвимы. Я сейчас говорю про любые смыслы. Мы понимаем, что наша кожа — это некоторая очень тонкая материя, раз мы уязвимы, то мы конечны. И это означает, что нам нужно с этим мгновенно что-то сделать. Я должен в тот момент, когда я понимаю, что я нагой и я уязвим, должен себя обезопасить, я должен понять, что также другой, из чего он состоит, вынужден с этого момента воспринимать его в таких категориях, как теплее ли ты одет, чем я, и насколько это тепло, не обжигает ли это меня. Может быть, ты тверже, чем я, соответственно, если это упадет на меня, может ли оно меня повредить? Может быть, ты глаже и мягче, чем я, тогда я могу в это закутаться и у меня будет уют и комфорт.

Одни из наиболее важных для нас, не дошедших до нас останков изображений тел — это, конечно, античные скульптуры. Это скульптуры Афродиты. И мы их любим в том числе как напоминание нашей телесности, но тут происходит интересный момент, что тогда, когда античные культуры начали создавать и фиксировать человека, как тело, впервые за историю искусств в таком виде, как он есть, не в примитивно символической манере, а в абсолютном прописывании и расчете, и фиксации наших костей, наших мышц, нашей кожи, наших силуэтов. И мы знаем, мы думаем об этих эпохах как о чем, что происходило с людьми в самых лучших процессах, потому что античность построена на классицизме, на этом построено что-то, что мы можем любить вокруг себя в нашей технологической, сейчас даже в современной культуре. Но мы смотрим на такую скульптуру и мы не можем не обращать внимания, мы не можем воспринимать ее теперь уже как человека, она становится напоминанием человеком, прошедшим через эпохи, просто по той причине, что у нее уже ничего не осталось. Она превратилась в некоторый такой обмыленный камень, который поистесался со временем. Она была нага, это был один участок, один взгляд на человека, но когда мы… Мы должны каким-то образом сокрыть себя, поэтому многие спиритуальные практики, многие даже социальные, светские процессы могут требовать того, чтобы человек, как образ, как плоть, должен быть исключен из пространства. Поэтому на помощь тут приходят большие мантии, большие капюшоны для того, чтобы никак плоть наша, кожа наша, наши сенсоры не просачивались наружу, потому что мы должны в тот момент, когда мы не говорим о материальном, мы должны сами перестать быть материалом. А для этого мы должны быть закрыты каким-то слоем ткани и, я напомню, что обычно в нашей культуре это является черная или белая ткань, которая, как мы знаем, черный в данном случае вообще поглощает свет, то есть ты превращаешься в тень, ты превращаешься в напоминание о человеке. Широкий покрой, более того, меняет твою конструкцию, ты силуэтом должен перестать быть похож на человека, должен превратиться в одну развитую тень, где ты не можешь избавиться, где ты должен впервые столкнуться с какими-то сложностями физического мира, ты должен знать о том, что ты уязвим для того, чтобы спасти себя. И так у нас получаются доспехи, получается вторая, третья, четвертая кожа, которая по своим материальным особенностям должна быть тверже, чем мы. Тем самым она позволяет нам избежать повреждений, тем самым она позволяет чуть дольше развернуться во времени, еще чуть дольше просуществовать.

Ее формы, дизайн, он одновременно и красив, и функционален. Он не может не быть красивым просто по той причине, что сама по себе функция такого объекта настолько противоречит человеческой природе, что для того, чтобы избежать напоминания о функциях, мы должны его приукрасить, мы должны перевести объект в формат некоторой драгоценности, некоторого самостоятельно красивого образа, избавив себя в том числе и от лица, не только для защиты, кроме того, чтобы опять-таки изъять себя из мира человека. Мы понимаем, что так продолжалось не всегда и поздний романтизм. признавший, что мы уже не то, чтобы лучшие создания на Земле, а по большому счету может позволить себе очень многое, у нас может быть грязь под ногтями, мы не идеальны, у нас нет возможности быть лучше, чем мы есть. И так вместе, впитывая одно и другое, мы переходим в 20 век со всем тем, что мы уже знаем о нем и в том числе признаем возможность новой наготы своего тела. Мы получаем возможность принять возможность любования собой. То, что мы сейчас наблюдаем в инстаграме, в масс-медиа, еще где-то — это следствие, это эхо того, что начало происходить на рубеже веков тогда еще. Сейчас оно находится в какой-то очередной своей фазе, но то, что мы можем узнать о себе, то, что мы можем позволить принять себя такими — это лишь получилось, потому что в какой-то моментально сложнее и сложнее постоянно закрывать себя доспехами. В какой-то момент стало сложнее и сложнее пытаться преодолеть давление окружающей среды. Как же мы испытываем материалы, как же там вообще думаем о них. Вот материал — мех, белка очень пушистая, она приятная, у нее большие стеклянные глазки, она миленькая, у нее смешные уши с кисточками и большой, очень пушистый хвост. Большой пушистый хвост — он такой милый и нежный, не то, что рыба. Фу! Рыба же глянцевая, она холодная. Мы можем сказать: «М!» Я не очень люблю здороваться с Петром Геннадьевичем, он лук продает, как будто селёдку держишь. Потому что мы все понимаем, что это холодная селёдка и она максимально нечеловеческая, она максимально рыцарская, она блестит, она в чешуе, она — личинка дракона, если дракон является существом и образом великим, он больше, чем человек по всем параметрам: по размерам, умениям, по силе. То рыба — это слизняк дракона и мы его презираем, ну или едим, то есть мы побеждаем. Белку мы не хотим побеждать, мы не можем есть белку, она нам мила, потому что у нее есть глазки, а мы любим глазки, потому что они зеркало.

Но есть комбинированные материалы в нашем идеальном мире — это крысы. В целом, если не видеть целиком, только сверху, она очень симпатичная, она почти белка. И мы ее тоже любим, но у крысы, в отличие отбелки, есть большая проблема — у нее есть мерзкий, кожаный хвост. А мы его не любим, потому что это прям… Белочку мы любим — она вся покрыта шубкой, она внечеловеческая, она из другого мира. А крыса со своим хвостом напоминает о том, что мы ноги, а следовательно, мы уязвимы. Следовательно, мы конечны. Наше отвращение по отношению к крысе заключается в том, что крыса — это наше отвращение по отношению к самим себе.

Возьмем другое, возьмем человека на Луне. Он уже находится по сути в руинах какой-то античной территории. Может быть, он выкапывает, к примеру, какую-нибудь очередную, не сейчас, но в какой-то момент, у него есть скафандр, который по сути является таким же рыцарским скафандром-защитой для человека, только в отличие от меча, направленного другим человеком, сейчас он вынужден защищаться от окружающей среды того места, где его не должно находиться. Мы физически не подготовлены быть там, где нас не ждут. Соответственно, мы должны каким-то образом преодолеть и притвориться. Если мы столкнемся в этот момент с людьми, с кем угодно, находящимися там, на территории, они не могут находиться, существовать в скафандре, потому что это их территория, они эволюционируют таким образом. Может быть, они будут выглядеть так. Но нет, мы знаем, что нет. Но они просто будут без плазмы и как-то еще, их хвост будет еще более отвратительный. Мы знаем, мы поехали посмотреть. И мы смотрим нашим глазом, который отражает все целиком, и опять мы не видим свое лицо, потому что мы отражаем ту среду, в которую мы пришли, в которой мы не находимся. Давай посмотрим, мы еще видим сами себя, мы видим второго такого же, я вижу в нем себя и я знаю, что я выгляжу также по отношению к общему миру, я знаю, что я тоже в скафандре и я тоже сюда иногда хожу.

Стеклянный большой скафандр и вообще стекло. Стекло, как мы понимаем, это тоже же бытовое знание, оно отражает, преломляет, одна из самых важных вещей в культуре — магия, оккультизм — но это настолько важно, насколько и бытовая, как этот кадр из фильма про хрустальный шар: мы все знакомы с образом гадалки, которые тоже, на секунду напомню, обязаны иметь вот это такое покрытие — либо избыточной копной волос, либо платком для того, чтоб отделить себя от человека в условном костюме. И у нее есть шар, который ей рассказывает что-то, преломляя. Это магический предмет. Потому что линза — это магический предмет, потому что линза сильнее, чем глаз человека, но это линза не в очках, это линза не телескопа, это идет разговор о сверх-линзе такой силы, что она помогает смотреть вне пространства космоса, она смотрит в другое, она смотрит, может быть, в другое направление, не наверх, а внутрь. Это такой образ. Также как и (неразборчиво 17:02), которая тоже, помимо того, что является, может быть, самой объемной поверхностью отражающей что-то в нашем мире, но она занимает практически всю нашу планету, она также является порталом для того, чтобы входить в другие пространства. Мы знаем, что оттуда появляется нечто, что мы не можем познать, мы знаем, что оно хранит тайны, мы знаем, что это голубая среда. Вода — этот тот же космос и космонавт в костюме под водой будет в водолазном костюме.

Соответственно, вот эти просто 3 предмета, наделенные единым свойством отражения глаз — любые шары предсказаний, глаза — они наделены возможностью увидеть другой свет в пространстве, не тот, который вы видите постоянно. Я хочу показать еще несколько примеров воды, которая выглядит сейчас как художественная фотография, но, наверное, иллюстрирует то, что мы знаем, что это живой человек целиком там где-то, но мы не можем его увидеть, он потому что спрятан за некоторой пеленой. И эта пелена — не туман, который может рассеиваться. Вода не рассеивается, вода четко тебе показывает место, где тебя больше не существует. Помимо того, что отражается то, что происходит с другой стороны. Вода отнимает у человека его симметрию вертикальную, к которой мы привыкли и превращает его в предмет абстрактной формы, она избавляет человека от человека в тот момент, когда он не стоит целиком на палубе. Если он хотя бы чуть-чуть в воде, он уже не человек, он уже другая. визуально другая структура. Если он себя сфотографирует, а мы сфотографировали, и посмотрим отдельно, тут не осталось ничего от человека — тут нет головы, тут нет больше ничего, даже рук в нашем понимании, тут нет никаких ног, потому что это всё слипшееся в большой комок, потому что это всё делает вода, которая отражает. И эта вода, дающая иллюзию, она вам знакома точно также в абсолютно бытовых вещах. Например, звук телефона. Понятно, что если предмет, тем более современного какого-то дизайна, тем более с глянцевого экрана, поставить на него блик в тот момент, когда мы должны показать другим, будет неправильно, потому что никто не сможет понять, что этот предмет дает возможность перейти в другие миры. Виртуальность — это очередной из способов создать некоторый макромир за пределами нашего внешнего мира. Наблюдая виртуальный мир через экран, мы занимаем место этого космонавта, который смотрит через уникальную поверхность своего шара на голове, мы видим себя в отражении нашего телефона, мы используем этот телефон для того, чтобы посмотреть на себя при правильном угле, как зеркальце. Но мы также знаем, что если мы его включаем, мы проваливаемся в первую картинку, которая по большому счету абсолютно такая же — она вмещает всё, что угодно. Мы любим и ценим, и хотим слиться с виртуальностью просто по той причине, что законы, которые мы там устанавливаем — это наши законы. Мы также знаем, что она может искажать, мы также знаем, что мы через это, через какие-то осколки можем увидеть себя, но нас это не очень беспокоит. Мы знаем, что она может преломлять, создавая даже комический эффект. Не раз возникало имя виртуальности, в сюрреализме. Несмотря на то, что они работали с концепцией сна, сам по себе сон для людей, находящихся в тот момент такого технологического развития, которое у них было, это и был их способ преодолеть особенности физического мира. Для того, чтобы разобраться с чем-то, что мы не можем встретить на уровне бытовом, что-то, что не совсем стол, что-то вроде стул, но не стул. Что-то вроде человек, но не человек. То, что иногда мы видим в этом комический эффект — это является следствием некоторой защитной работы нашего мозга, мы можем зайти в парке развлечений в комнату кривых зеркал, подойти, увидеть, как вытянется в этот момент наше лицо и поплывет, и это будет смешно, потому что будет нарушена абсолютно точно и в осколке всё наше представление о нас самих. И столкновение с тем, что мы можем быть не тем, что мы думаем о себе, создает шоковое состояние. Но шоковое состояние такой силы, что единственное, что мы можем сделать, чтобы отреагировать на это — это рассмеяться.

Еще раз немножко рыбьей чешуи. Посмотрите, какая молекулярная у нее структура. Это не одна кожа, это щепочка за щепочкой. Посмотрите, какой красивый, гладкий мех. Посмотрите, что так интересно, вы не видите даже, где он заканчивается. Так можно было бы сделать, если бы вы встали очень близко к какому-нибудь снопу искр и сфотографировались с длинной выдержкой, вы получили бы такие же светящиеся лучи. Ибо вы не знали, где они начинаются, где они заканчиваются, потому что вы не знаете, где начинается хлопок искры.

Столкновение материалов дает нам сопереживание. Также как любой материал, сталкиваясь с нашими пальцами, с нашей кожей, дает нам возможность что-то почувствовать, что пережить. Мы не носим этот свитер, у меня аллергия на шерсть. Я не люблю эту рубашку, она мне шею чешет. Я не могу на это смотреть, потому что у этой крысы голый хвост. Но представляете, это же вообще про другое. Сам по себе, не даже как банка глушителя, а сам по себе образ чего-то максимального. Мы все знаем, как устроена подушка, подушка. возможно, один из самых беззащитных и самых любимых объектов нашего дома. Это единственный способ сделать в нашей голове мягко. И посмотрите, какое натяжение происходит в момент того, как дуло пистолета пробивает его. Ему уже не нужно стрелять даже для того, чтобы в твердой поверхности стены вдавить эту подушку так, чтобы она воткнулась силой натяжения такой, что как будто черная дыра всасывает в себя всё. Она бы сама никогда так не сделала, ей не нужно мяться, она большая, перьевая, она почти меховая внутри. Но некоторая сила заставляет ее сходиться в одну точку, в углу помещения, она зажата в углу. Вы видите?

Из-за того, что мы очень хорошо знаем холод металла, из-за того, что мы представляем, что в данном случае оружие — это пистолет, это мог быть меч рыцаря, о котором я говорил. Все эти инструменты обладают весом. Мы знаем, что это такое — вес. Точно также как мы знаем, что такое мягкость. Мы так растем. Мы можем себе представить драматизм этой ситуации по отношению к неодушевленному предмету, к подушке, это всё делает с нами материал, это всё делает наше понимание того, чем является материал. Поэтому у нас существуют теплые, мягкие, но тем не менее животные. Шерсть — это, конечно, никогда не человеческая, несмотря на то, что мы можем ее любить, это не человеческая категория. Человек в момент эволюции всё больше и больше теряет свою шерсть. Мы, некоторые цепочки, практически лысые, мы и есть пост-крысы. А все остальные животные — это одна большая крыса потом, после нас. Но мы хотим шерсть, потому что мы ее утеряли. И мы обладаем только одним искусством — полюбить то, что проживает, то, к чему прикасаемся. Это наши пальцы, это все наши органы чувств, потому что опять же это единственный сенсор телесный, который знает, что мы им чувствуем температуру, тактильность, опять-таки острое, холодное — всё, что я перечислял сейчас.

Первое желание — это потрогать. Когда мы дети, мы через это пытаемся понять, что такое мир. Мы должны взять и руками залезть в самую большую, в самую грязную лужу, просто потому что мы никогда не видели грязь, мы не знаем, какая она. В идеале мы должны ее съесть, мы всё это понимаем. Потому что так я должен понять вообще, съедобно ли это, вообще как ресурс. Но трогать — в первую очередь.

С Афродитой, которую я показывал, есть интересный момент — из-за того, что она итак была побита временем, песками, ветром, людьми, что она воспринимается шероховатой. Мы можем на нее смотреть как на глупость человека, как на символ человека, но не человека по той причине, что она уже перестала о нем максимально напоминать. Она перестала быть гладкой. Мы ценим в нас в том числе то, что мы приятно гладкие. Не так много приятно гладких и упругих вещей из животной среды вообще существует в мире. Возможность того, что я могу нажать себе сюда и оно отпрыгнет, ну, извините, мало таких материалов. Она каменная, она побитая временем, она явно твердая.

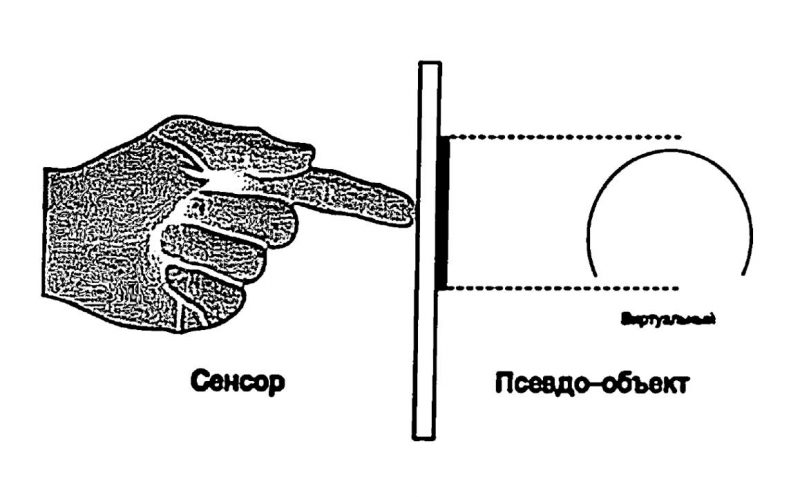

А сейчас у нас чуть-чуть получше стало с самим инструментом. У нас уже не только зубило и палка-копалка, у нас есть супер-нано-технология, которая делает нас умеющими долезть туда, куда не долезет палец. У нас есть другие сенсоры для того, чтобы посмотреть, как устроен мир, потому что вам нужен не (неразборчиво 28:34) частичку, но мы можем увидеть след от нее. Это инструментальное расширение наших сенсоров, мы не можем почувствовать те вещи, о которых мы знаем, материальные они или нет, являются ли они материалами. И то, к чему всё это идёт, это к тому, что в идеальном мире сейчас нам кажется всё, а мы должны для этого отказаться от всего, мы должны отказаться в каком-то смысле от телесности, а для того, чтобы перейти в настоящую виртуальность, в которой всё возможно, мы должны все сенсоры заменить исключительно только на глаз. Мы должны сами стать тем глазом, мы должны целиком сами стать отражающим глазом, шаром, мы должны стать некоторой водой, чтобы преодолеть, но мы не можем никогда, потому что она стеклянная, поэтому у нас всегда телефоны гладкие и холодные, кроме, когда они нагреваются, потому что много в интернете сидишь, как рыба. Мы не можем пальцем ткнуть насквозь, у нас всегда там есть (неразборчиво 29:38), мы на них смотрим, потому что там, за стеклом, изображены объекты, но это всегда ситуация немножко, что вас оставило малым, после школы, за прогулы какие-то, за то, что вы окно разбили. И вы знаете, что сидите у окна, знаете, что там удивительный мир, но вы не можете преодолеть это стекло, вы можете потрогать его, можете видеть дерево, на котором вы любите сидеть, но вы до него не дотянетесь. Разница только в том, что по отношению к нашему глазу и к тому, как утроено расположение предметов вокруг, мы будем очень хорошо знать о том, что это именно наше дерево, о том, сколько шагов до него идти.

Специфика создания виртуального мира такова, что не будет существовать никакого дерева, если кто-то другой из нас сможет получше это сделать. И это дерево может быть легкое, как пушинка, это дерево может быть гладкое, как рыба, или наоборот — очень приятное на ощупь, как белка, но мы этого никогда не сможем узнать, потому что мы это никогда не сможем преодолеть. Сейчас единственная наша возможность — максимально засунуть это всё в глаза, потому что нам кажется, что если через глаза мы будем смотреть, мы намного ближе и по-настоящему увидим. Мы хотим обмануть нашу периферию, чтобы начать чувствовать то, что мы видим. Мы говорим об эффекте появления синестезии и мы должны с этим работать как-то.

Я придумал термин «активный фидбек». Не знаю уж, что я придумал, но он невероятно уместен. Я об этом думаю так с точки зрения просто картинки, что такое идеальные формы. Под этим я понимаю, если рукой взять и нарисовать кружок, то он будет обладать шероховатостью, в нем будет сколько-то визуальной информации, потому что где-то рука собьется, где-то перо упадет в ложбинку бумаги, там будет что-то, на что посмотреть, его можно разглядывать до бесконечности, у него не существует разрешения.

Такой же векторный, нарисованный на компьютере, он будет нарисован формулой, и по формуле он будет идеальным — у него, во-первых, не будет конца, у него не будет этой грани, мы устанавливаем эту грань, а ее нет, иллюзорно она находится исключительно с точки зрения какой-то такой условной. Мы просто формулу описали, вот след остался. Если хотим, сделаем очень широкий, если хотим, сделаем очень маленьким. Хотим — следа вообще не будет, просто я буду знать, что он там есть, потому что я его нарисовал, но не отобразил на экране, а вы, допустим, будете знать, потому что я сказал, что он там есть. Но это будет идеальный круг, но смотреть на него будет невозможно, потому что глаз будет отскакивать, потому что нет в нем информации. Другое дело — любая поверхность, обладающая каким-то запасом вот этой материальной, тактильной, тут есть шерстка, потому что нам нравится разглядывать в том числе шерсть и эти все сложные текстуры, потому что наш взгляд проваливается в них. Мы любим шубки не только потому что они нас греют, а потому что мех создает свечение вокруг человека. Просто потому что мы принимаем эти физические, механические лучики — волосы, мы сами немножко светимся от этого. И нам приятно взглядом их разглядывать, потому что они сложные, они напоминают нам о том, что мы животные, о том, что мы — часть этой природы, по большому счету одинаковые. Поэтому существуют миллионы фотографий более или менее нагих или одетых людей. В основном, конечно, девушек, для больше контраста. Которые так или иначе находятся в едином поле, в смысловом, пространственном с объектами максимально дикого мира, который сейчас нам недоступен. В том числе вот эта фотография с этим волком. Это же существует и в категориях масс-медиа, потому что посмотрите, какой большой почти Кинг-Конг, не сам Кинг-Конг, племянник Кинг-Конга, сидит и девушка смотрит и спрашивает: «Спасешь ли ты меня?» Потому что она обращается к нему как к символу некоторой бесконечной силы природы, намного сильнее и выносливее, чем у людей, более дикой, потому что мы все находимся в ситуации перехода виртуальности в реальную среду, где не может быть уже диких животных, где не может быть такого дикого Кинг-Конга, просто по той причине. что мы знаем, он существует по ту границу экрана. Мы знаем, что нам его сделают, и мы будем знать точно, что сейчас даже не 80-е, когда он будет хоть из какой-то шерсти сделан, мы будем абсолютно точно знать, что он весь просчитан, смоделирован и там нет даже намека на шерсть. Мы будем пытаться с той стороны производства создать максимально настоящую шерсть, которая нас максимально бы напугала, поместила бы в ту точку, откуда мы чувствуем природу. А с другой стороны — мы, как зрители, должны согласиться на эту уловку для того, чтоб испытать это ощущение, эту случайную опасность. Раньше нужно было, наверное, и так даже, но кому сейчас доступны профессии? Практически исследователь Питер Фёрджейм (35:27) со своей женой. Посмотрите, насколько это одно.

В это же время художник Ив Кляйн (неразборчиво 35:42) на выставке в костюме (неразборчиво 35:45). Вокруг него, так было принято тогда, на открытии играли музыканты струнного квартета и это было способом искусству существовать в поле чуть более высокого социального класса, как образа некоторой, не хочу использовать слово «элитарность», но как способа перейти другую границу, как способа оказаться еще дальше, уйти чуть дальше от своего животного, то есть в данном случае чем является? Чем является высокое искусство? Это попытки преодолеть последовательное тяготение нас назад, это попытки силой ума, слуха, воспитания, морали преодолеть вот это вот натяжение. Высокое искусство — это примерно как Гагарина в космос запустить в идеале, мы должны преодолеть эту гравитацию нашу, живого. А рядом ребята делают похоже — они изобретают шлемы, они работают над будущим, мы все знаем, как выглядит то, что уже сейчас называется ретро-футуризмом, потому что он уже между прочим получился, он уже не футуризм, его так назвали ребята, которые хотели построить будущее. А это настоящее будущее. Вольники-ребята (неразборчиво 37:08) покрытые пластиком, которые, конечно, тоже как художественный проект заостряют, но то они не заостряют, это символ. Для того, чтобы увидеть что-то, нужно тыкнуть именно в этот пальцем, потому что если ты не тыкаешь пальцем, не очень понятно, куда ты показываешь. Проще сказать: «Пойди туда», «Достань вот это», чем долго описывать, на какой полке и что тебе надо.

А это череп, для того, чтобы дантисты тренировались. Тут есть намек на человека, которого интересен еще просто пластически, повышен и одновременно отточен временем голыми античными статуями, и на рыцаря, и немного намек на будущего космонавта, где у человека осталось только интересующее профессионалов — его челюсть, единственное, что похоже на человека. А для отдельной — как бы спокойствие, немножко иронично, наверное. Всё тело как бы было изъято и осталось только вот эта нелепая поломка. Оно же человека за 30 секунд (неразборчиво 38:17). И это будет некоторым символом нашего перехода в другое наше, опять-таки некожанное состояние, соответственно, мы станем, возможно, лучше, мы станем, возможно даже, долголетнее в этот момент. И мы хотим наслаждаться переменами, когда это получается, как у этой скульптуры (неразборчиво 38:38), где он берет античные формы и полирует их бесконечно, мы не знаем, полирует ли так кто-то на станции метро нос собаки на удачу, делал ли это художник бесконечно долго, сидя в мастерской, натирая череп своей скульптуре, либо это один из способов работать с отражением, которое должно изменить и преломить что-то, что мы смотрим. А есть способ — взять тот же самый флакон цвета для того же самого человека, только уже настоящего и разбить, брызнуть прямо на его кожу, чтобы мы испытали холод, потому что мы тоже всё еще помним, что такое рыба. Это модель практических романов постройки Джерлоса Карела (неразборчиво 39:28), художника-минималиста, в основном работающего со светом, но еще немножко он делал такие модели, они такого примерно размера, строений. У него обычно есть какой-то очень хитрый оптический эффект, работающий с пространством. У него есть одна из таких реально размера построек, где ты заходишь, тебя окутывает темнота, в куполе прорезана дырка круглая. И единственное, что ты видишь, находясь там, ты видишь кусок неба, который сейчас над тобой. Но из того, что мы изымаем всё остальное пространство, мы можем наконец-то увидеть небо.

И еще раз — было вот такое кривое каменное, сейчас примерно какой-то у нас уверенное перпендикулярное, мы верим в некоторый квадрат, начинаем верить в него с начала 20 века, потому что у нас есть железные штуки, и машины, и заводы. В будущем мы будем еще больше верить в то, что мы свет, потому что мы будем в идеале виртуальными, наверное, какими-то. Мы перестанем быть любой формы. Соответственно, мы переходим от идеи какой-то более или менее соединения с Землей в какую-то центральную идеальность, заканчивающуюся или продолжающуюся даже в тот момент, когда мы смотрим на очень красивую, очень дорогую спортивную машину. которая только что вышла. У нее изгиб формы, у нее глянец — это смесь драгоценного шара и победы техники. А победа техники нам обещает переход к абсолютным людям.

Дети сейчас могут в том числе познавать мир, прикладывая фотографию коры дерева на то же место, где эта фотография была взята. Через виртуализацию, которой является фотография, через распечатку, которая является вторым слоем экрана, мы берем этот кусок, выбранный нами, и приносим обратно, прикладываем, мы смотрим — сходится или не сходится. И оно идеально не сойдется никогда, потому что плоский лист бумаги никогда не будет, собственно, самой корой дерева, это будет некоторый отпечаток, портрет, иллюзия, всё что угодно. Единственное, почему вообще говорят про виртуальность, про переходы, фильм «Газонокосильщик», преодоление этих временных рамок — то, что мы толкнуем, что мы все материалы трогаем по отношению к себе, и мы знаем, что если маленькая собачка лежит в мокрой коробке картонной на улице, мы знаем, что ей мокро, холодно, потому что мы понимаем lifespan этого материала, мы знаем, что послезавтра коробка окончательно под дождем, а то, может быть, сегодня, растает. Мы сопереживаем распаду этого материала, потому что мы долговечнее, чем эта картонная коробка. Но мы не можем передать себя, например, нашим близким. Дедушка может внуку в конце концов отдать золотые часы, потому что он будет знать, что этот материал проживет еще с его внуком до его внука, этот материал дольше, а следовательно, в каком-то смысле ценнее, логичнее, чем человек. А в будущем супер-материал, который мы так хотим, мы сами станем этим материалом, как нам кажется, мы поместим такие маленькие волокна куда-нибудь так, что мы станем долговечнее, чем золото. Мы и раньше хотели это сделать, мы отправляли самых важных ребят туда, покрывая их символами бесконечности и достатка. Мы покрывали их отражающими камнями, некоторыми микронауками вот этих кристаллических иллюзорных шаров, потому что на солнце они блестели и мы верили, что каждая грань — это некоторое новое пространство, некоторое новое зеркало. И мы должны были защитить эти камни, не просто бросить, а мы должны были защитить их некоторой оправой из золотой, которая должна была их держать, которая должна была в итоге описывать всего человека.

А есть и другая часть, абсолютно недрагоценная — осколочки, горшочек, тарелка и мы знаем, что если есть осколочки этих осколков тарелок, они же с нами, мы же тоже тогда, если мы видим разбитую тарелку, мы же тоже видим себя. И вот в этом мы, может быть, в отеле Super Hare мы заказываем сами себя, мысленно, когда мы обсуждаем о функции, потому что мы знаем, что даже самые прекрасные ребята в какой-то миг были откопаны в таком виде.

Но если брать трагическую составляющую в целом, осколки — это очень красиво. Мы можем их собрать в некоторый узор и закрепить на клей, и получить из них что-то абсолютно новое, что с моей формой перестанет напоминать нам, что это осколки. Они должны, осколочки эти, после наших манипуляций преодолеть, потерять напоминание, что они хотят ключ от целого.

Но в японской культуре существует термин (неразборчиво 45:08), который говорит: «Сорри, ребята, давайте мы еще лучше на фоне (неразборчиво с 45:15 до 45:18) мы не будем реставрировать вещь разбитую так, что там не останется и следа, мы будем помнить и любить этот цвет, мы сделаем этот цвет гимном для того, чтобы самим знать о том, что существует время, для того, чтобы самим знать, что существуют материалы, для того, чтобы самим знать, что мы находимся в условиях физического мира». На этом строится эффект фильма «Франкенштейн», не все осколки могут быть нами осмыслены, как-то склеены удачно, потому что мы не можем сделать человека из его осколков. Мы не можем сделать человека даже из новых материалов, которые у нас сейчас есть, потому что непреодолимость конца принципа Тони Бели (46:06) не позволит нам. нашей оптике. нашим сенсорам, пока не позволяет, сочетать в роботе представителя нашего вида. Потому что разрешение и инструменты нашего понимания, нас самих сейчас не позволяет окончательно, точно увидеть, что же это такое. Если бы мы видели, где находится эта деталь, мы бы ее подкрутили, но мы ее до конца не видим, мы вроде как рискуем, но получается как будто не очень уверенный ученик художественной школы 2 курса пошел на курсы портрета и ему говорят, что в целом похоже, но, знаешь ли, нет. В то время, когда художники, отказывающиеся от изображения абсолютно портретного сходства, такие как Жанард (46:57), делали, казалось бы, абстрактные композиции из тел и фигур, мы абсолютно точно не сможем разобрать силуэты человека, которого там не существует, мы видим его пластику, мы видим сущее человеческое, мы видим почти физиологию. Мы можем таким образом говорить даже о каких-то совсем тонких ощущениях, мы можем рисовать себе пляж песка и море, но не можем мы создать эти материалы в том смысле, что они получаются сами по себе. Это может быть самое ценное, что нам рассказывает о том, где мы находимся.

Вот так выглядит создание материала в компьютерной среде, это все рычажочки, которые рассчитывают, где как пойдет текстура, какого цвета модуль будет на лице, меняться ли он будет или регулярный, вот здесь создаются трещины, чтобы настоящее было. А вот здесь, если просто посмотреть на хай-тек материалы. выглядят они так — очень красивые. Ну мы так их видим, а это микроскоп. А это плетение, старое еще, 14 века. Тоже очень красивое, тоже плетется. тоже материал, только сенсоры поменьше были, поэтому плетение покрупнее. А это дефофубия (неразборчиво 48:22), когда очень много дырочек и нам должно быть неприятно, потому что дырки — это что-то опасное, разлагается, это еще раз как бы упоминание о том, что ткань, которой мы являемся, подвержена разложению. А это работа художника Фонтана, который известен тем, что он преодолевал поверхность хвоста, занимаясь живописью, то есть оперения. С точки зрения и философии искусства то, что делал Фонтана, является живописной работой, он резал холсты в попытке преодолеть то, что изображено на поверхности холтса и выйти, провалиться под поверхность, как Алиса, он пытался найти способ, пусть даже такой же, знак, он же понимал, конечно, что он не провалится туда. Но он хотел сказать: «Ребята, давайте попробуем поговорить. У нас есть просто картина, холст, мы много об этом говорили. Можем ли мы пройти туда, дальше?» Он говорил о той же самой виртуальности. Этот человек, который пытался глянцевый экран пробить гвоздём. А это собака, которая случайно (неразборчиво 49:28). А это культовое шрамирование людей времен Набокова. Потому что он красит себя для того, чтобы работать с собой, как с телом, телом помнящим, следы на нем.

Я не могу, говоря о материалах, не сказать о том, что это не только про тактильность, это не только круг картинки. Материал — это еще и звук, как музыка, потому что звук — это следствие с удалением материалов. И это абсолютно синестетическая часть. Знаете, это классический пример. Есть такой тест, говорит, что я, потом об этом поговорим, не знаю. Но у этих фигур есть имена конкретные — Буба и Кикер. И принято считать, что большую часть людей знают очень точно, когда смотрят на них, кто из них Буба, а кто из них Кикер. Мы это можем представить просто за счет формы.

А это звуковая волна 16 инструментов. Мы считываем глазом, как идет волна, можем себе представить, что это за инструмент, то есть точно также, если бы мы взяли, увеличили бы очень крупно, крупно и посмотрели бы на рельеф, на фактуру, на материал, мы бы могли понять, он шероховатый, гладкий, он мягкий, он твердый, он острый. А звук где есть, там не нужно ритма. Этот ритм также работает в материальных звуках, как и, наоборот, в изображении звуки материальны. Он регулярный и тогда любая регулярность — это следствие неумения работы нашего мозга, ее не существует в таком виде в природе, это то, что мы смогли придумать, потому что мы умеем и у нас есть инструмент, позволяющий нам провести много-много одинаковых ровных линий и нам зачем-то это нужно. Это может быть примерно как-то очень легко повторяемо, но, тем не менее, это хаотично природе. Поэтому мы можем чуть дольше на это смотреть. А сюда мы можем смотреть только потому что у нас начинают блики в глазах. А это попытки математика, он пытался отделить (неразборчиво 51:50) создать регулярные, но при всем при этом, не нужно бы ставить задачу, но меня так живописные условия, узоры, которые позволяют, при все при том, что они сгенерированы одним и тем же алгоритмом очень легким, получать бесконечную вариативность внутри себя и продолжаться, и продолжаться, и плестись, и плестись, и плестись.

А это один из листов архива (неразборчиво 52:16), где ребята в начале века из пикселей выкладывали работы для того, чтобы этим, как бы узором, замостить любой из объектов, а объекты и узор на объекте скрывает любой материал. Любое изображение на объекте перестает показывать нам материал, потому что является второй кожей, узор является второй кожей.

А это полимическая структура (неразборчиво 52:41). А это вокруг (неразборчиво 52:47), в 70-х такой студии Феодор из современного постиндустриального и каким-то образом пытаться еще запихнуть туда шкуру животного, потому что эта пластиковая (неразборчиво 52:59), она не могла не произойти. А по этим чертежам должны были произойти жилые пространства, и они так выглядели, это были небольшого количества, скажем так, это прототипы, это эскизы интерьеров, это попытка создать пространство, визуальные тонкости такой интенсивности, чтобы при этом визуальном эффекте пространство отключилось, потому что если у тебя всё есть в реальности, если у тебя всё мигает, то твои сенсоры не справятся. Это как перегрузка, это как изобретенная стена звука в рок-музыке так, чтобы уши перестали справляться с попыткой разобрать на отдельные части, это попытка выйти за пределы разбираемых, видимых нами частей мира.

Узор, картина (неразборчиво 54:00) художника абстрактного экспрессиониста, который дорог мне тем, что очень большие, кривые штучки рисовал. Спасибо. Сейчас здесь свет. Конец.

Смысл и мир

Набор из 13 листов для спокойного чтения время от времени

1. В мире много всего разного

2. Это разное иногда имеет смысл

3. А иногда не имеет

4. Иногда мы можем назначить что-то осмысленным

5. А иногда осмысленное само выбирает нас

6. Иногда нам кажется что что- то очень осмысленное вдруг становится непонятным

7. А иногда что-то когда-то совершенно непонятное раньше становится кристально ясным теперь

8. Чувствовать изменения осмысленности разных предметов и явлений суть понимания твоей ориентации в пространстве

9. Если ты знаешь где ты сейчас и знаешь что имеет смысл сейчас

10. То ты уже готов принять новые смыслы и новое сейчас

11. Это сейчас обязательно наступит в любой момент

12. Будь всегда готов к изменениям смыслов

13. Но всегда помни то что имело смысл для тебя тогда когда ты ещё не знал что что-то обязательно должно его иметь

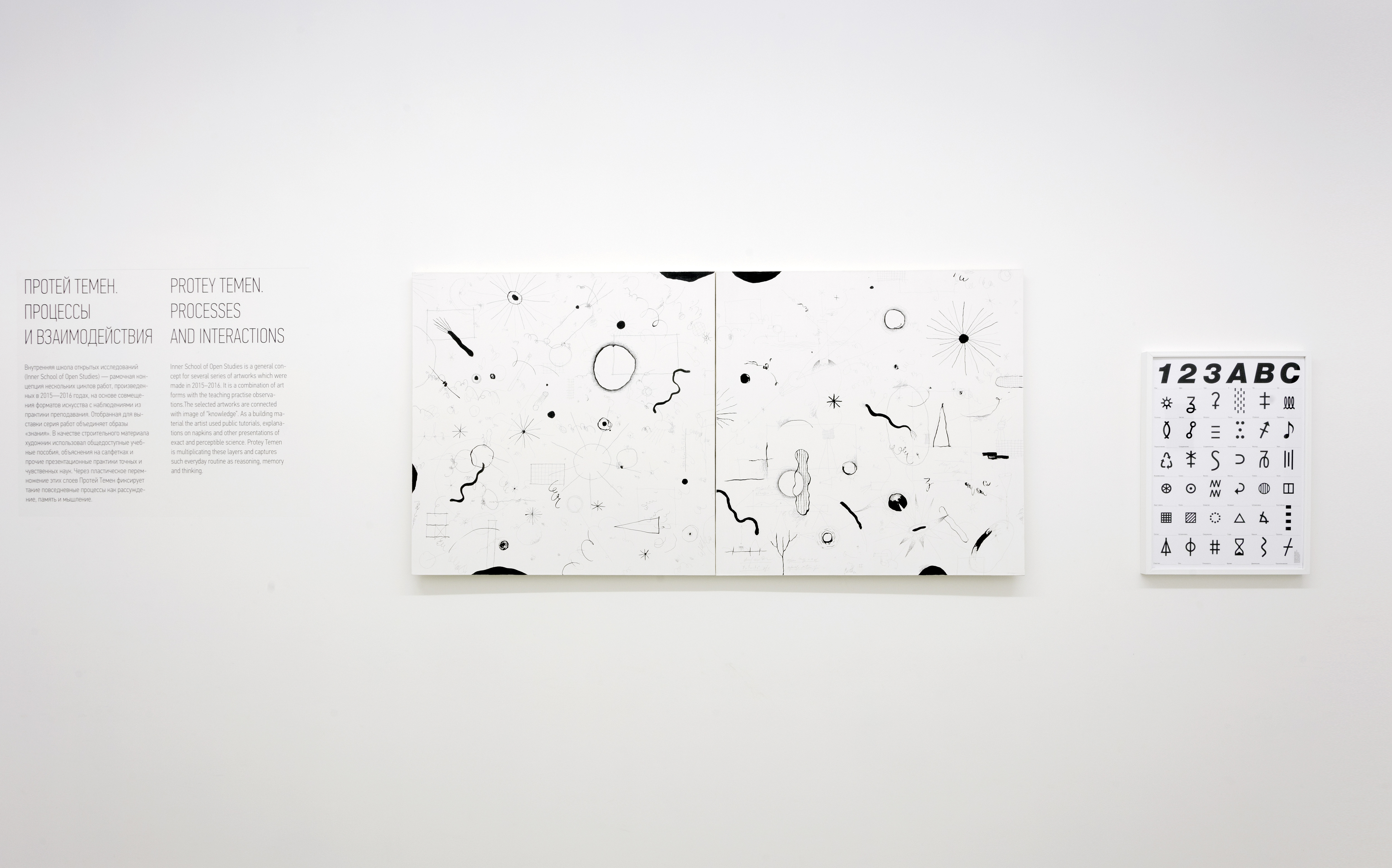

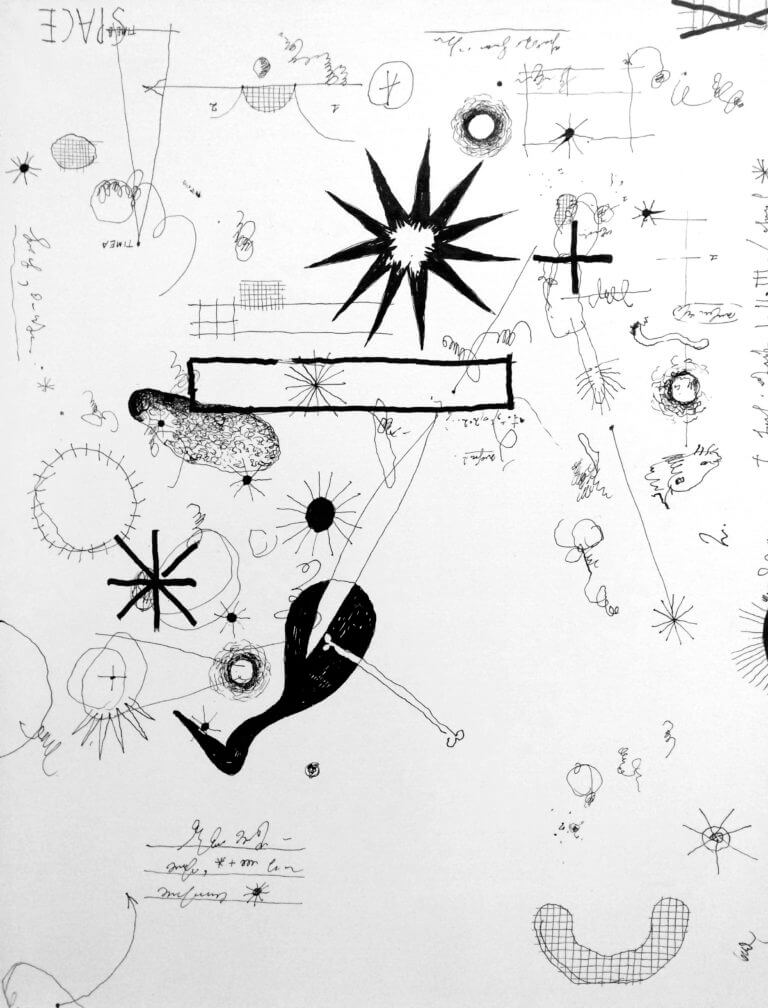

Processes and Interactions / Moscow, 2016

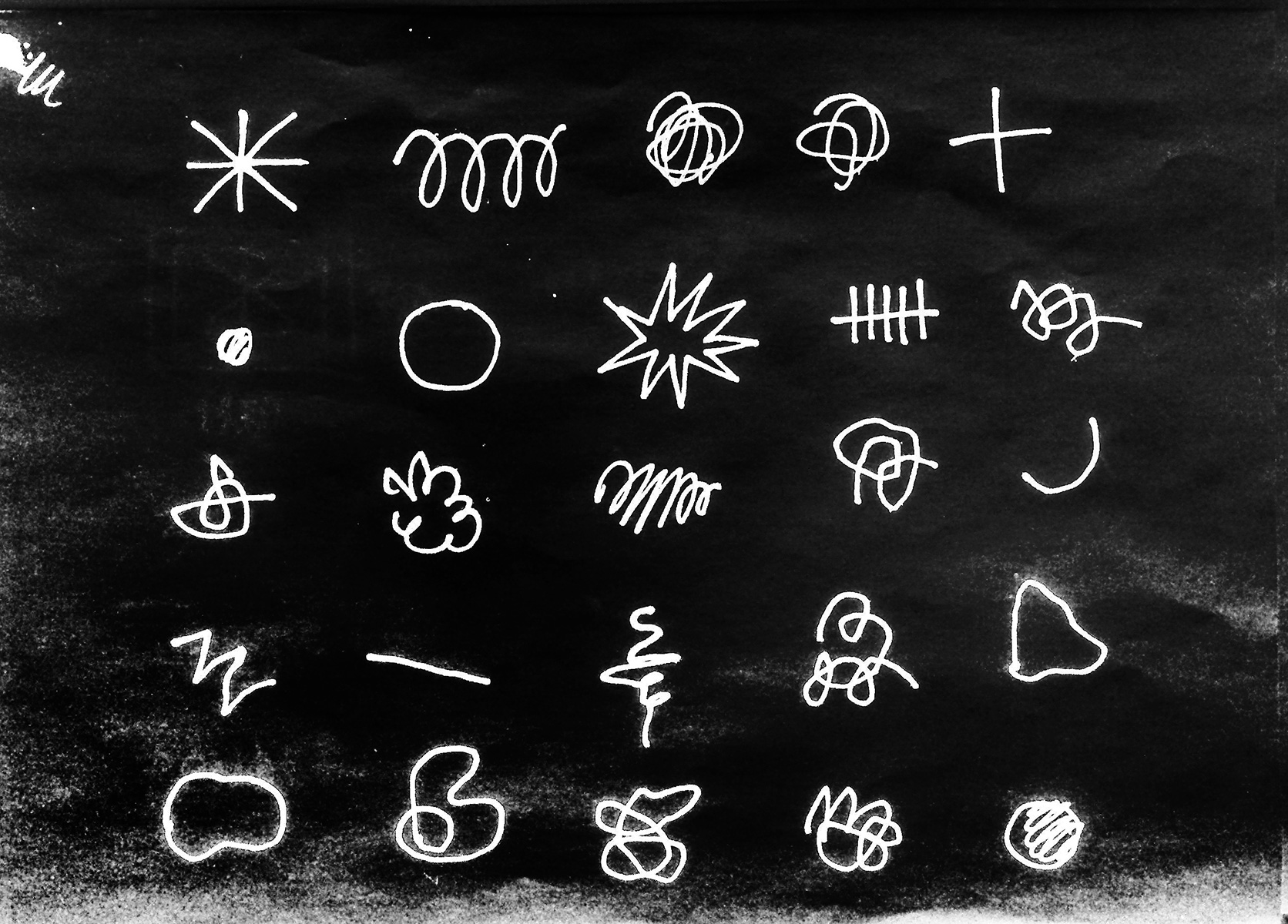

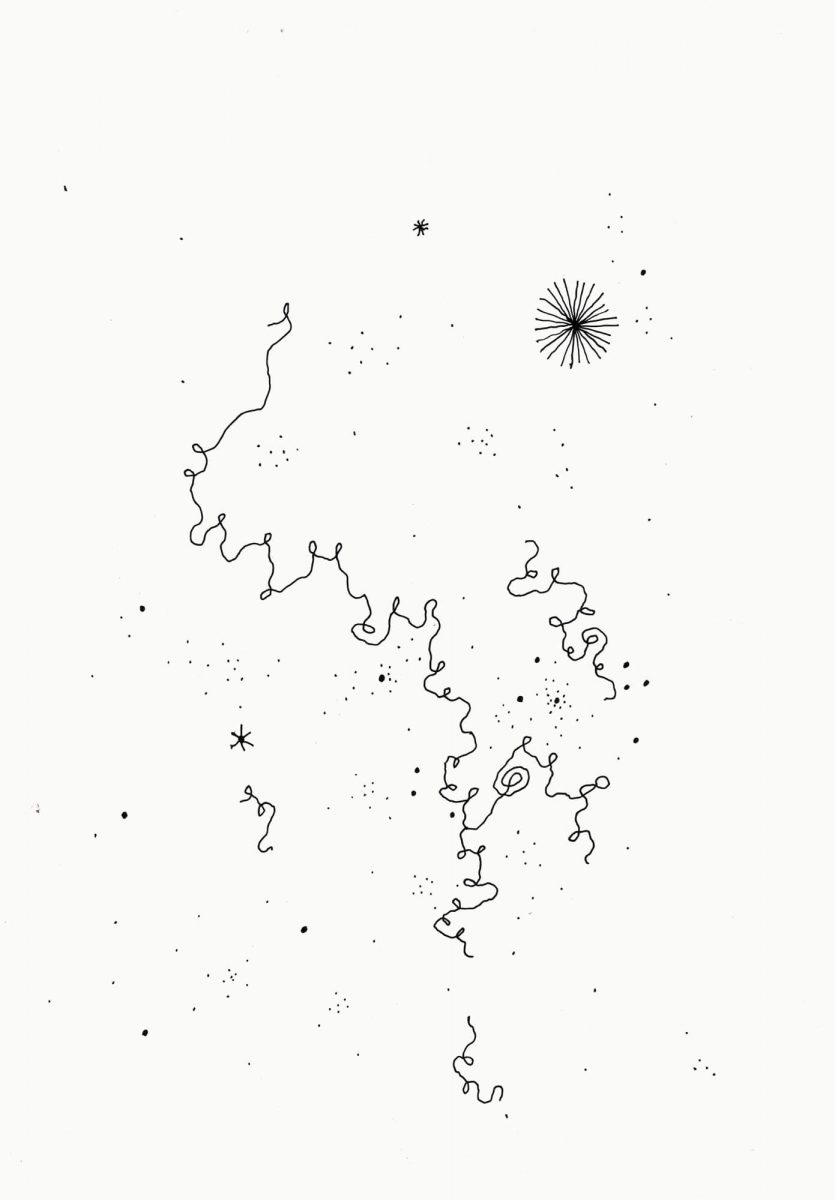

Particle Studies

Space Dust Particles 2

Процессы и взаимодействия • Port Magazine, December 2016

Процессы и взаимодействия • Port Magazine, December 2016

Процессы и взаимодействия

21 декабря в Музее АРТ4 откроется выставка Протея Темена «Процессы и взаимодействия». Новый проект – это часть общей концепции нескольких циклов работ под названием Inner School of Open Studies.

Насколько мне известно, новая выставка – часть проекта «Внутренняя школа открытых исследований». Расскажи об этом проекте .

Примерно каждый год–полтора я смещаю акцент внутри своей деятельности и работаю с циклами. Это происходит достаточно органично в моем сознании: в один год я изучаю оптические эффекты и текстуры, в другой год работаю с абстрактными плывущими видео. Обычно название цикла появляется где-то в середине рабочего промежутка. Это название добавляется к микро–манифесту, состоящему из названий прошедших циклов. Последний год–полтора меня сильно интересуют модели визуализации объяснений. Чертежи граней реальности, рисунок невидимого. Такая околонаучная визуальная поэзия. Для всех этих бесконечных схем и графиков в итоге появилось название — «Иннерскул оф Опенстадис». Этот термин дал возможность объединять разные работы, идейно склеенные в один визуальный язык. Серии картин стали мной восприниматься как методические пособия, иллюстрация энциклопедий и атласов. Я начал экспериментировать с форматом лекций–докладов.

Как так случилось, что выставка будет проходить в Музее АРТ4?

В один из дней весной мы встретились с Игорем Маркиным, тогда только начиналась Внутренняя Школа. Мы договорились, что я покажу результаты работы. Видимо, пришло время и накопился материал. У АРТ4 есть своя атмосфера и мне интересно показать работы в таком не совсем обычном для моих выставок контексте.

Ты планируешь показывать другие разделы проекта?

В этот раз будут только фрагменты графики и живописи из «Внутренней школы». Общего материала больше и он разный по форматам — видео, книжки и объекты. Я бы хотел сделать выставку, посвященную целиком школе ближе к весне–лету. Но пока не нашел подходящую площадку. Жду ее.

Ты учился в институте рекламы, и институте телевидения, потом в ИПСИ. Как образование повлияло на тебя больше всего?

Это были очень разные опыты и мне до сих пор не очевидно в какой пропорции они сложились вместе. Наверное, учитывая профессиональную специфику ИПСИ, это было последней точкой. Там нашлась компания близких мне теперь людей, с которыми мы сделали не одну выставку и обсуждали вообще искусство как процесс. Образование для меня выглядит всегда способом подтвердить свои мысли. Я думаю, что мозг, который хочет на самом деле с чем-то разобраться, может научиться на камне и палке. Просто когда ты в компании людей, то часто незначительная фраза, случайно кем-то оставленная, может многое изменить в ходе рассуждений. Я занимаюсь одним и тем же уже почти десять лет. Образование, включая перечисленные вами институты, и мой текущий опыт работы с HSE Art and Design School, – это машина удивлений. Способ расширить собственный словарь. Потому что сознанию необходима подпитка извне, чтобы сбивать с толку постоянно. Мне хочется думать, что от любой среды нейронные сети сначала рвутся, а потом снова соединяются в новые, более сложные цепочки. Как мышцы. Ну или как карта городского освещения, если смотреть из самолета ночью.

В одном из интервью ты назвал себя русским художником первой волны цифровой глобализации. С «цифровой составляющей» все понятно, а вот с русской все не так очевидно. В чем она выражается?

В чем выражается «русскость», объяснить толком невозможно. Это нас вынесет сразу к каим-то проблемам идентичности. Просто некоторые культурные коды по ощущению другие. Среда, в которой мы растем и в фоновом режиме наследуем, — она точно абсолютно влияет на то, как мы ощущаем мир. Я чувствую привязку к местности нервами. Это как с нашим концептуализмом, который стал романтическим при работе наших художников. Важнее, может, цифровая глобализация. Потому как наша идентичность начала активно смешиваться с другими культурами, просто потому что насмотренность и контакт через веб стал прямой. Сейчас это общее место, но в каком-нибудь 2000 году это совсем иначе воспринималось. Но вот это разделение на жизнь в вагоне трамвая и жизнь в рассматривании международных инстаграммовинстаграмов — она рисует другую более сложную картину. «Реальность» в таком виде уже изменилась, мы просто не осознали тонких изменений, я уверен, что они более глобальные, чем принято считать.

Есть ли у тебя основной принцип работы, который распространяется на все, что ты делаешь?

Мне хочется считать, что я часто перепридумываю то, чем занимаюсь. В сухом остатке, наверное это и определяющая черта — я люблю работать с последовательностью случайного. Думая о сделанном, я замечаю что есть все же какой-то стержень, вокруг которого все вьется. Вот только я совсем не уверен, что по-настоящему хочу узнать что это. Осознавать присутствие влияния внешнего непостижимого видится мне намного более увлекательным.

Ты не раз отмечал, что рынок современного искусства в России крайне неразвит по сравнению с западным. Есть ли какие-то позитивные изменения в этом вопросе?

Так как специальных исследований я не делал, это все просто наблюдения. За последние пару лет карта города изменилась — открытия каждую неделю, появились аукционы и другие места продаж искусства в более демократичной форме. Физически невозможно все посетить. Но чувствую, что должно быть всего раз в 5–10 больше. Не хватает контактов с другими участниками процесса для принципиального изменения нашей среды. Искусство – это маленький бутон с очень разросшимися корнями. Чтобы он цвел, ему нужно намного больше всего — людей, денег, мест, тем, дел. Избыточная деятельность требует избыточных ресурсов.

Кто из молодых российских художников тебе нравится? И можешь ли ты назвать лучшую выставку, которую ты посмотрел за последние полгода?

Мне все нравятся, я всем доволен. Всех нас так немного, что за каждым — своя необычная история. Сейчас я готов только поддерживать любого участника процесса. Сейчас все только растет. Мне кажется, что мы находимся в середине эксперимента: кто-то использует более популярные практики, кто-то ищет свой путь. Заниматься искусством, делать выставки — это сложная, трудоемкая и бесполезная в каком-то смысле работа. Это всегда немного жертвование чем-то другим. Я отношусь с уважением к любому, кто посвящает свое время этой деятельности.